Meccanismi molecolari

Cosa sono?

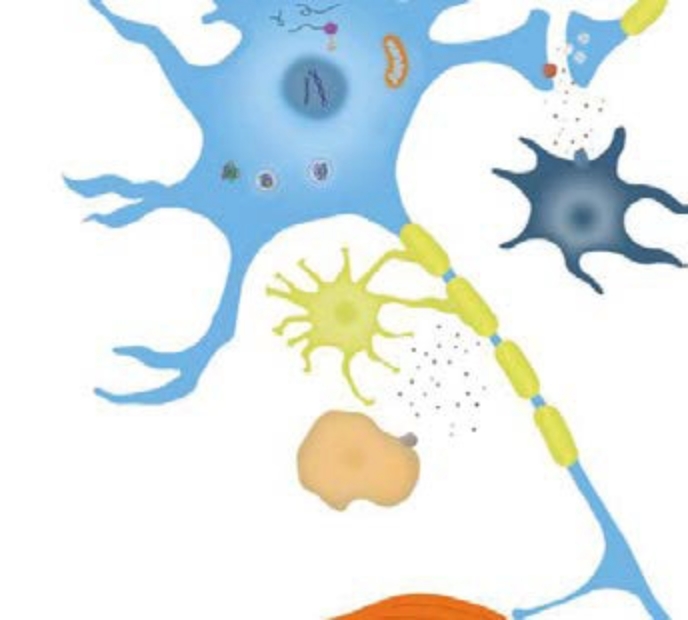

I meccanismi molecolari che si ipotizza essere coinvolti nella SLA sono diversi e comprendono la disfunzione di processi fondamentali per la sopravvivenza del motoneurone.

Di seguito sono riportati in ordine alfabetico alcuni dei meccanismi che potrebbero essere coinvolti nella degenerazione del motoneurone.

Nella pagina dedicata alle sperimentazioni cliniche (link) sono presenti gli studi clinici con i riferimenti al meccanismo d’azione.

Quali sono i meccanismi che possono essere coinvolti nella degenerazione del motoneurone?

In circa il 10% dei casi, la SLA è causata direttamente da un’alterazione genetica, chiamata mutazione.

Le mutazioni possono indurre la cellula a produrre una proteina in eccesso o al contrario produrne troppo poca, oppure una proteina difettosa. Esiste una vasta eterogeneità nelle cause genetiche della SLA familiare. I quattro geni principali coinvolti nell’insorgenza della malattia sono SOD1, TDP-43, FUS e C9orf72. Attualmente si studiano strategie per limitare l’espressione delle proteine mutate, principalmente attraverso l’utilizzo di anticorpi contro le forme alterate della proteina stessa oppure attraverso l’uso di oligonucleotidi antisenso (ASO), brevi sequenze di RNA o DNA in grado di legarsi all’RNA responsabile della produzione di proteine, per bloccare la sintesi della proteina mutata.

L’RNA, o acido ribonucleico, è una molecola fondamentale per la produzione di proteine. La regolazione della sua produzione o del suo trasporto può essere alterata in alcune malattie, influenzando la produzione di proteine necessarie alla cellula.

I motoneuroni richiedono grandi quantità di energia per la trasmissione del messaggio nervoso e il mantenimento del trasporto attraverso gli assoni. I mitocondri sono le “centrali energetiche” delle cellule e si occupano di produrre energia. Per questo motivo, le alterazioni nel funzionamento dei mitocondri possono portare alla degenerazione dei motoneuroni.

I radicali liberi dell’ossigeno sono sostanze chimiche tossiche formate come normale sottoprodotto di processi cellulari e normalmente eliminate dagli antiossidanti. In alcune malattie i meccanismi di difesa antiossidante propri dei motoneuroni sono alterati, portando a un accumulo tossico di rifiuti.

La produzione e lo smaltimento di proteine sono processi finemente regolati nelle cellule.

Troppe proteine non correttamente formate (misfolded) o un mal funzionamento del processo di smaltimento proteico possono portare all’accumulo di proteine (aggregazione) all’interno dei motoneuroni e all’interruzione del loro normale funzionamento.

Questo avviene in numerose malattie neurodegenerative (es. malattia di Alzheimer).

I motoneuroni sono circondati da cellule chiamate glia, che normalmente forniscono ai neuroni sostegno e nutrimento. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che le cellule gliali, come astrociti e oligodendrociti, contribuiscono alla degenerazione dei motoneuroni se le loro attività di supporto vengono alterate.

L’infiammazione fa parte della reazione protettiva del sistema immunitario contro i danni ai tessuti o l’invasione da parte dei microbi. È un processo che dovrebbe aiutare a guarire ma a volte può trasformarsi in un attacco non necessario ai tessuti del corpo, come avviene nelle malattie autoimmuni. Crescenti evidenze hanno mostrato che l’infiammazione accompagna la morte dei motoneuroni nella SLA e che la microglia, ovvero cellule della glia che proteggono il Sistema Nervoso Centrale dagli attacchi esterni, può diventare troppo attiva fino a produrre effetti indesiderati e promuovere il danno.

Alcuni studi stanno dimostrando un’attivazione di Retrovirus K (HERV-K), che sono residui di infezioni retrovirali che si sono verificate nei nostri antenati, in sottogruppi di pazienti con SLA. Anche se non è ancora chiaro il meccanismo, negli anni sono stati condotti alcuni studi clinici con farmaci antivirali.

Alcuni studi hanno dimostrato che i motoneuroni diventano più suscettibili alla neurodegenerazione a causa della mancanza di nutrienti. Questa mancanza può dipendere da disfunzioni a livello dei motoneuroni stessi, della glia (cellule di supporto del sistema nervoso) o delle cellule muscolari. Il trattamento con fattori neurotrofici, molecole coinvolte nella crescita assonale o che intervengono sopprimendo l’attività di neurotossine, è stato testato in diversi trial clinici per migliorare la sopravvivenza e la funzionalità dei neuroni.

Il sistema nervoso trasmette costantemente segnali elettrochimici ai muscoli attraverso i motoneuroni. L’impulso elettrico viaggia lungo l’assone del motoneurone e, quando raggiunge la fine dell’assone, il messaggio elettrico viene convertito in un messaggio chimico (un neurotrasmettitore) che diffonde rapidamente attraverso la sinapsi a un secondo motoneurone o al muscolo bersaglio. Per molti motoneuroni questo messaggero chimico è il glutammato, che in alte concentrazioni può causare eccitotossicità. Essendo costantemente sollecitati per la necessità di controllare il movimento dei muscoli, i motoneuroni sono inclini all’eccitotossicità. Negli anni numerosi composti sono stati testati sui modelli e pazienti SLA per il loro effetto sull’eccitotossicità.

Si ritiene che il Riluzolo, il primo farmaco approvato dalla FDA e dall’EMA per la SLA agisca sul sistema del glutammato.

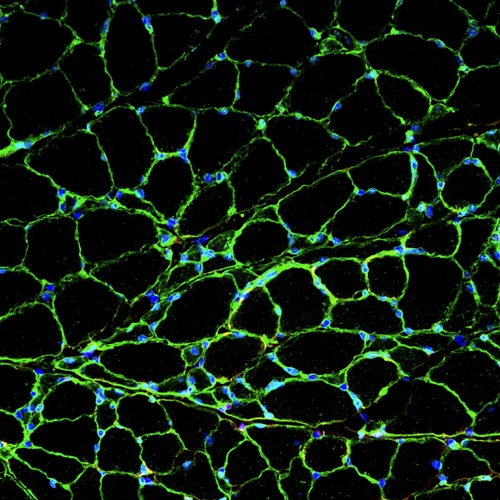

Il muscolo e il suo metabolismo energetico sembrano essere parte attiva nella progressione della SLA. Nei modelli di SLA si sono riscontrate alterazioni significative dei mitocondri, delle giunzioni neuromuscolari e della produzione di fattori di crescita nelle cellule muscolari.

Perché studiare i meccanismi alla base della SLA?

La SLA è una malattia eterogenea, in cui spesso possono coesistere diversi meccanismi patogenici alterati.

Comprenderli consente ai ricercatori di indirizzare la ricerca verso lo sviluppo di nuovi bersagli terapeutici.

Una volta identificato un bersaglio terapeutico, si procede sviluppando e validando nuovi farmaci che regolano, riducono o aboliscono il bersaglio.

Torna indietro

COSA CAUSA LA SLA?

L’insieme di una serie di fattori contribuiscono all’insorgenza della SLA, come predisposizione genetica, fattori ambientali e stile di vita

Per approfondire

FATTORI DI RISCHIO